こんにちは、資格マニアのパル子です。

今回は、乙種第4類危険物取扱者試験に出題される「危険物の分類など」について解説します。

現在は会社員として働きながら、通勤時間や休日に一人でコツコツ動画を作っています。まだ更新頻度は高くありませんが、この『うたアカ』を、日本一楽しく学べるサイトにすることが夢です。皆さんからの『チャンネル登録』や『いいね』が一番の原動力になり、次の動画を作るスピードが上がります! ぜひ応援よろしくお願いします。

コンテンツ

危険物とは

この試験の「危険物」とは、火災や爆発の危険性がある物質のうち、消防法の別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ、同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいいます。

つまり、危険物を含有する物品であっても定められた性状を示さなければ危険物に該当しません。

定められた性状を示すかどうかは政令で定める試験において確認します。

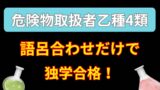

危険物の分類

危険物は、第1類から第6類に分類されています。

第1類は、酸化性固体、

第2類は、可燃性固体、

第3類は、自然発火物質及び禁水性物質、

第4類は、引火性液体、

第5類は、自己反応性物質、

第6類は、酸化性液体となります。

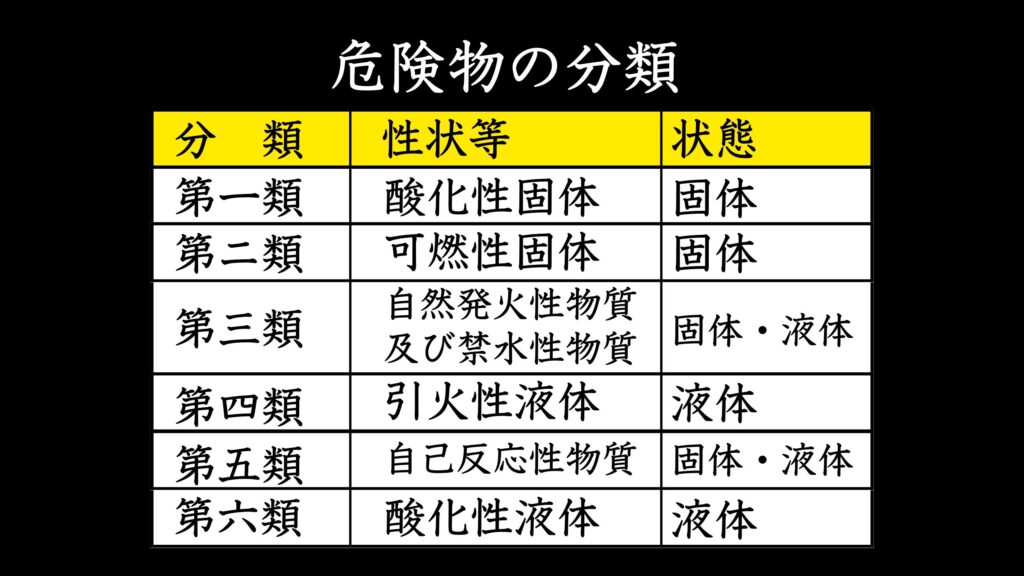

私は危険物の分類を、次のような語呂合わせで、覚えました。

伊佐子(いさこ)に過去、座敷が良い家で、ご飯作ったむさえ。

危険物は、常温常圧で、すべて固体か液体であり、気体のものは含まれません。

常温常圧とは、消防法では、20°C、1気圧の環境下のことをいいます。

常温常圧で気体のものは、天然ガスに含まれるメタン、エタン、プロパン、ブタンや、アセチレン、その他〇〇ガスなどで、これらは危険物には該当しません。

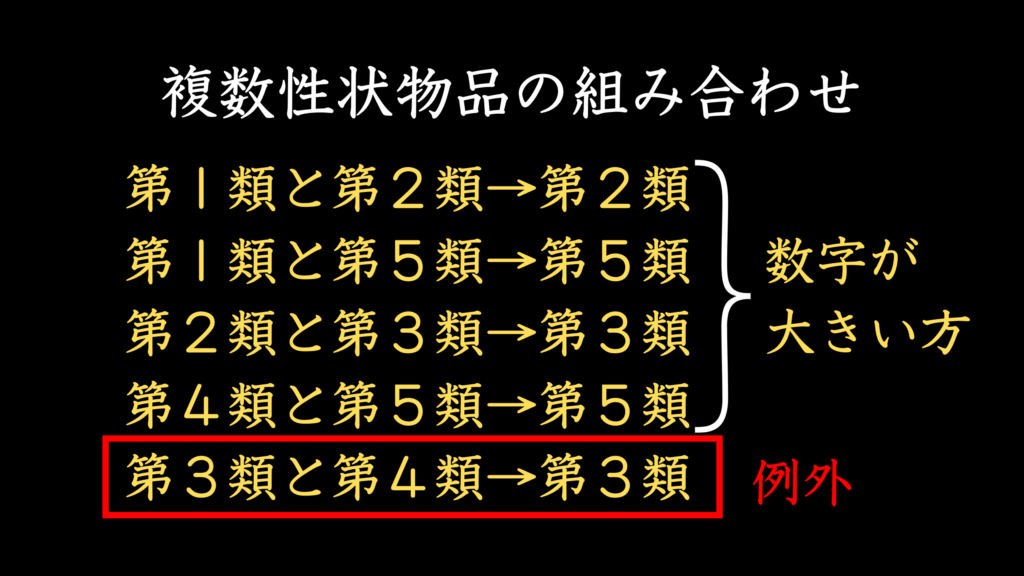

複数性状物品の分類

複数性状物品とは、例えば、第1類の酸化性固体の性状と、第2類の可燃性固体の性状という2つ以上の物品の性状を有するような物品のことをいいます。

複数性状物品の組み合わせと、どちらの類に分類されるかは、次のように決まっています。

基本的には、数の多い方になると覚えたら良いですが、第3類の性状と第4類の性状を有する場合のみ、第3類となります。

最後まで見ていただきありがとうございました。次回は、第4類危険物について解説します。

次回の解説

今回解説した部分の過去問

【問題】危険物とは、法別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。

【解答】正しい。

【問題】危険物を含有する物品であっても、政令で定める試験において政令で定める性状を示さなければ危険物に該当しない。

【解答】正しい。

【問題】危険物の区分として、第1類から第6類までの6つの類に分けられている。

【解答】正しい。

【問題】第3類危険物は、可燃性固体である。

【解答】誤り。第3類は、自然発火物質及び禁水性物質である。可燃性固体は、第2類である。

【問題】第5類危険物は、酸化性固体である。

【解答】誤り。第5類は、自己反応性物質である。酸化性固体は第1類である。

【問題】危険物の状態は、20°C、1気圧において固体又は液体である。

【解答】正しい。

【問題】プロパンは法別表第1に危険物の品名として掲げられている。

【解答】誤り。プロパンは常温常圧で気体であり、危険分に該当しない。

【問題】性状物品が、酸化性固体の性状及び自己反応性物質の性状を有する場合は、法別表第1の第1類に属する。

【解答】誤り。この物品は、第1類の酸化性固体と、第5類の自己反応性物質の性状を有する複数性状物品であり、第5類に分類される。

第3類と第4類以外の複数性状物品は、数字の大きい方の類に属する。

危険物乙4の解説一覧はこちら

危険物乙4の語呂合わせ一覧はこちら

本気で試験に受かりたい方への1冊

試験突破の最も効率的な方法は過去問を解きまくることです。特に問題数が多く解説も丁寧な以下の過去問集をおすすめします。