こんにちは、資格マニアのパル子です。

今回は、乙種第4類危険物取扱者試験に出題される「危険物の状態と燃焼性など」について解説します。

【動画version】

現在は会社員として働きながら、通勤時間や休日に一人でコツコツ動画を作っています。まだ更新頻度は高くありませんが、この『うたアカ』を、日本一楽しく学べるサイトにすることが夢です。皆さんからの『チャンネル登録』や『いいね』が一番の原動力になり、次の動画を作るスピードが上がります! ぜひ応援よろしくお願いします。

コンテンツ

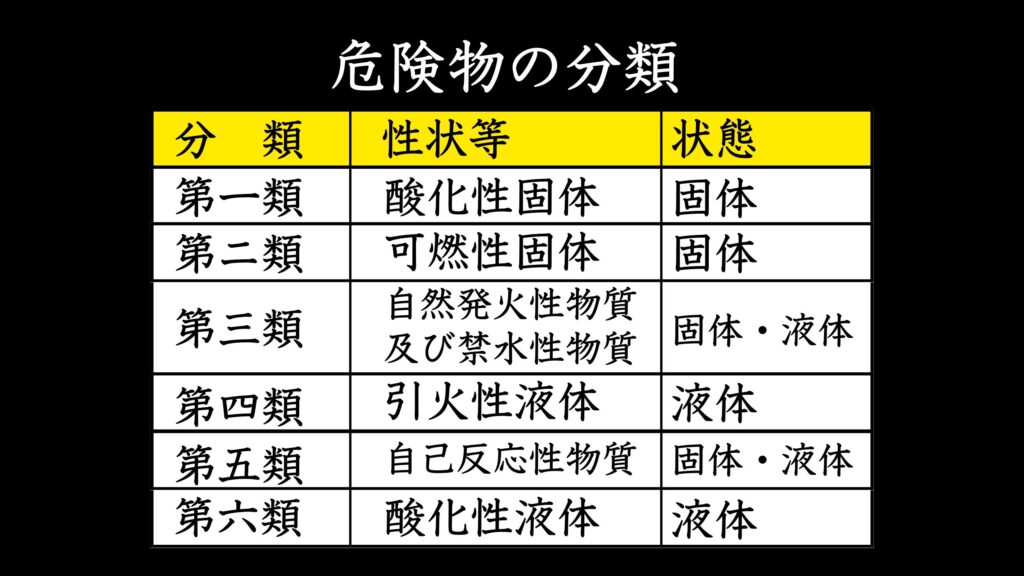

危険物の状態

前回、気体は、危険物に含まれないということを解説しました。

今回は、各分類の状態が、固体なのか、液体なのか、固体と液体の両方なのかを解説します。

これは、危険物の分類名を正しく、覚えていれば、分かります。

分類名が、〇〇性固体の状態は固体、〇〇性液体の状態は液体であり、〇〇性物質となっているものの状態が、固体と液体となります。

つまり、第1類と第2類が固体、第3類と第5類が固体と液体、第4類と第6類が液体となります。

危険物の状態について、私は次の語呂合わせで覚えました。

- 第1類、第2類→固体

- 第3類、第5類→固体、液体

- 第4類、第6類→液体

一個、二個、

三つ子の声で、

読む絵本

危険物の燃焼性

危険物と聞くと全て燃えるイメージを持たれるかもしれませんが、それは違います。

酸化性とは、酸素を放出し、ほかの可燃物を燃えやすくする性質のことをいいます。

そして、そのような物質を酸化性物質と呼びます。

酸化性物質は、他の物質を燃えやすくはしますが、自分自身は燃えません。このように自身は燃えない性質のことを、不燃性であるといいます。

危険物では、第1類と第6類が、これに該当します。

逆に、燃える性質のことを可燃性といい、第2類から第5類までは、この性質を持ちます。

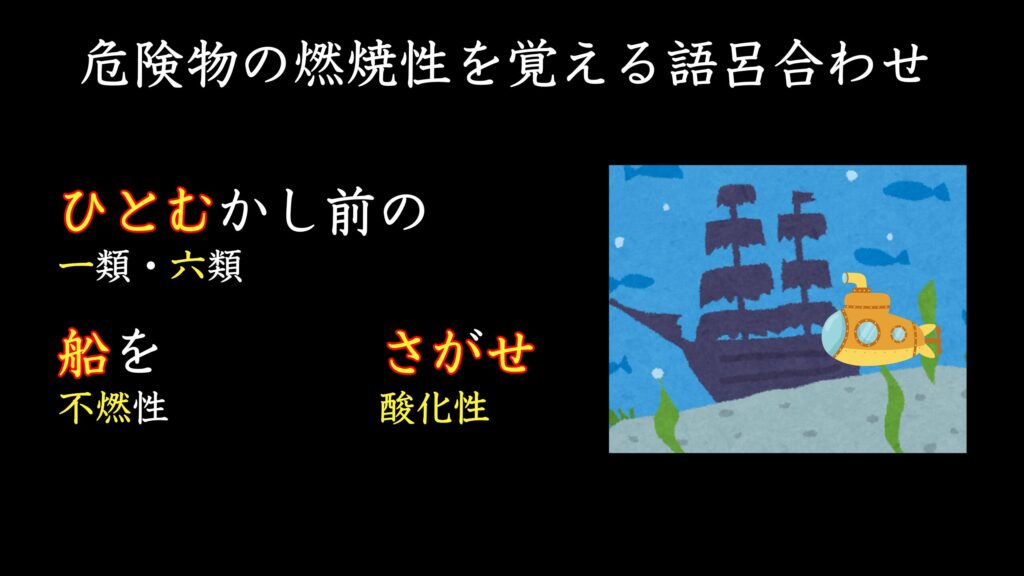

不燃性の危険物について、私は次の語呂合わせで覚えました。

- 第一類:酸化性固体→不燃性

- 第六類:酸化性液体→不燃性

ひとむかし前の船を探せ

第2類の可燃性固体は、名前の通り可燃性がある固体です。

第3類の自然発火性物質・禁水性物質は、そのほとんどが自然発火性と、禁水性の両方の危険性があります。

自然発火性とは、空気にさらされると、自然発火する危険性のあることをいい、禁水性とは、水と接触することにより、可燃性ガスを発生したり、発火したりする性質のことを言います。

第4類の引火性液体は、火を近づけると引火したり爆発したりする液体です。

第 5類の自己反応性物質は、衝撃を与えたり、加熱したりすることで、爆発的に燃焼したり、多量の熱を発生したりする物質です。

その他の特徴

危険物の比重

基本的に油は水に浮きますが、全ての液体の危険物の比重が1より小さいというわけではありません。

また、固体の危険物の比重がすべて1より大きいわけでもありません。

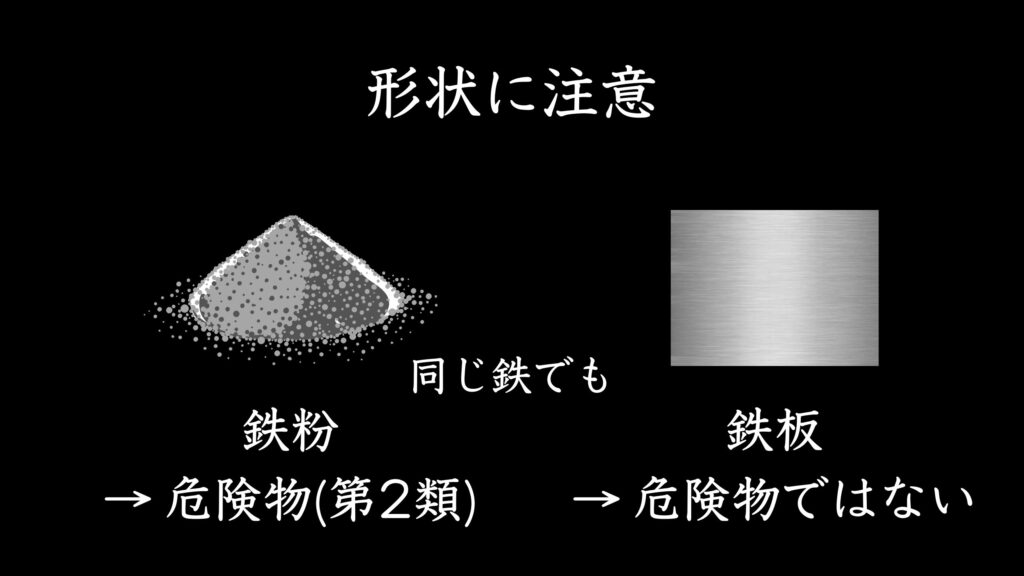

形状に注意

例えば、同じ鉄でも、鉄粉は、第2類危険物に指定されていますが、鉄板は危険物ではありません。このように同じ物質でも形状が違えば、危険物かどうかが変わります。

最後まで見ていただきありがとうございました。

次回の解説

解説した部分の一問一答

危険物乙4の解説一覧はこちら

危険物乙4の語呂合わせ一覧はこちら

本気で試験に受かりたい方への1冊

試験突破の最も効率的な方法は過去問を解きまくることです。特に問題数が多く解説も丁寧な以下の過去問集をおすすめします。