こんにちは、資格マニアのパル子です。今回は、2級ボイラー技士免許試験に出題される「ボイラーの構成」について解説します。

※過去問を分析して、特に出題頻度が高いところは太字にしておりますので、重点的に覚えましょう。

現在は会社員として働きながら、通勤時間や休日に一人でコツコツ動画を作っています。まだ更新頻度は高くありませんが、この『うたアカ』を、日本一楽しく学べるサイトにすることが夢です。皆さんからの『チャンネル登録』や『いいね』が一番の原動力になり、次の動画を作るスピードが上がります! ぜひ応援よろしくお願いします。

コンテンツ

ボイラーとは何か

まず初めに、ボイラーについて簡単に説明します。

簡単に言うとボイラーとは、水などの液体に熱を加え、温水や蒸気を作る機械です。

温水や蒸気を作るという意味では「やかん」と同じようなものですが、ボイラーには作った温水や蒸気を別のところに送るという役割があります。

正確に言うとボイラーとは、次の3つの要件に当てはまるものとして定義されています。

- 火気、高温ガス又は電気を熱源とするもの。

- 水又は熱媒を加熱して蒸気又は温水を作る装置であること。

- 蒸気又は温水を他に供給する装置であること。

(一般社団法人日本ボイラ協会ホームページ「https://www.jbanet.or.jp/」より)

ボイラーの構成について

燃焼室

ボイラーの燃焼室とは、供給された燃料を速やかに着火、燃焼させ、発生する可燃ガスと空気との混合接触を良好にして完全燃焼を行わせる部分のことを言います。

燃焼室は熱を発生する部分で、火炉(かろ)とも呼ばれます。

使用する燃料が液体や気体、微粉炭である場合には、炎を吹き出すバーナが、固体の燃料である場合には火格子(ひこうし)などが使われます。火格子は、ストーカとも呼ばれます。

一般的には、燃焼室内を大気圧以上に加圧して運転する加圧燃焼方式のボイラーが使われています。加圧燃焼方式とする場合は、燃焼室を気密構造(隙間がなく中の空気が密閉されている構造)としなければなりません。

ボイラー本体

ボイラーの本体部分では、内部の水を加熱・蒸発させることで、蒸気や熱湯を発生させます。

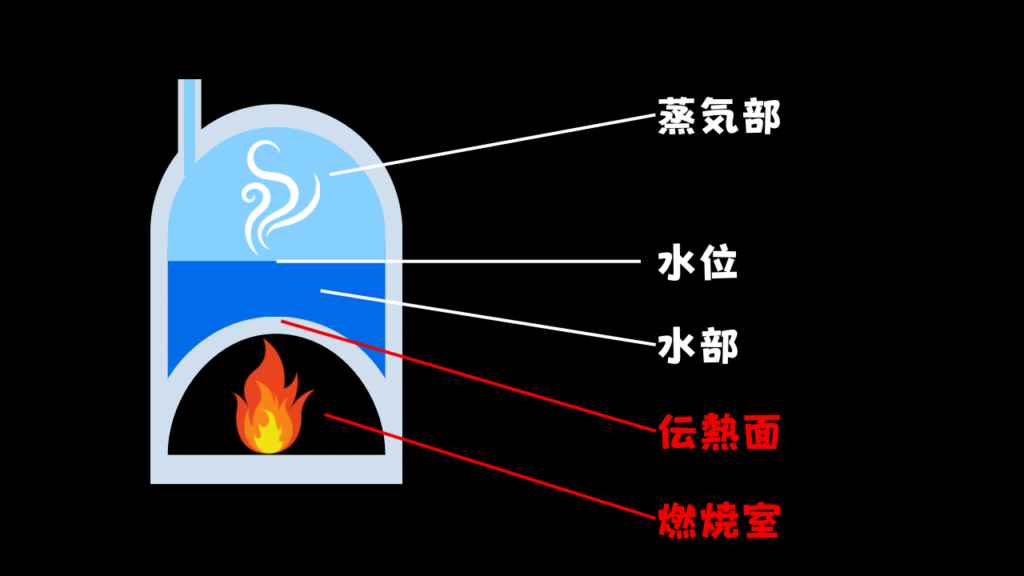

ボイラー本体の熱を受ける場所を伝熱面といいます。この伝熱面のうち、燃焼室に直面している部分は、放射される火炎の強い熱を受けることから、放射伝熱面と呼ばれます。

それ以外の高温になった気体との接触により熱を受ける伝熱面は、接触伝熱面、又は、対流伝熱面と呼ばれます。

ちなみに、ボイラー本体内の水面の位置を水位といい、蒸気で満たされている部分を蒸気部、水で満たされている部分を水部(すいぶ)と言います。

最後まで見ていただきありがとうございました。次回は、温度、圧力、比体積について解説します。

次回の解説

今回解説したところの過去問

【問題】燃焼室は、供給された燃料を速やかに着火、燃焼させ、発生する可燃ガスと空気との混合接触を良好にして完全燃焼を行わせる部分である。

【解答】正しい。

【問題】燃焼室は、燃料を燃焼させ熱が発生する部分で、火炉ともいわれる。

【解答】正しい。

【問題】燃焼装置は、燃料の種類によって異なり、液体燃料及び気体燃料にはバーナが、一般固体燃料及び微粉炭には火格子が用いられる。

【解答】誤り。微粉炭には、火格子ではなくバーナが用いられる。その他は、正しい。

【問題】加圧燃焼方式の燃焼室は、燃焼室内を大気圧以上に保たせている。

【解答】正しい。

【問題】燃焼室は、加圧燃焼方式の場合は開放構造になっている。

【解答】誤り。加圧燃焼方式の燃焼室は、気密構造になっている。

【問題】燃焼室に直面して火炎などからの熱を水や蒸気に伝える伝熱面は、放射伝熱面といわれる。

【解答】正しい。

【問題】高温ガス通路に配置され、主として高温ガスとの接触によって受けた熱を水や蒸気に伝える伝熱面は、放射伝熱面といわれる。

【解答】誤り。放射伝熱面ではなく、接触電熱面の説明である。

このページを動画で見たい方

2級ボイラ技士免許試験の解説一覧はこちら

本気で試験に受かりたい方への1冊

試験突破の最も効率的な方法は過去問を解きまくることです。特に問題数が多く解説も丁寧な以下の過去問集をおすすめします。